仕事が忙しいのに、銀行業務検定の勉強に時間をかけたくない!

だれか、いちばん効率的な勉強法をおしえてください!

銀行業務検定 23系統 36種目 全種目を分析してきた、わたしが銀行業務検定に最短で合格したいあなたをサポートします!

プライベートな時間にだらだらと勉強する意味はあるのか

銀行員でありつづける限り、試験はさけられません。

昇進のため? 自己研鑽のため?

それが、銀行内でしか評価されない「銀行業務検定試験」であっても。

仕事後のプライベートな時間を、試験勉強に費やすのはできるだけ短い方がいい!

そう思いませんか?

やるときは、やる!

やらないときは徹底的にやらない!

それがわたしのモットー!

銀行業務検定には、「勉強方法の型」というものがあります。

これを知らないひとは、いくら時間をかけても合格できないでしょう。

この記事では、「銀行業務検定に最短で合格するための効率的な勉強法」について解説します。

【学習計画を立てる】銀行業務検定の勉強スケジュール

銀行業務検定に合格するためには、試験3日前までに正解率8割以上を目指す学習スケジュールを立てる必要があります。

試験日から逆算した各科目の学習スケジュールについては、こちらの記事を参考にしてください。

【効率的な勉強法】準備編

小冊子形式で効率よく

全ての銀行業務検定に共通する問題解説集の勉強方法として、各回ごとにテキストを破って小冊子形式にすることをおすすめしています。

1回分づつに区切ることで、達成感があることと、見直しがし易くなりますので必ず行ってください。

試験後、中古で売りに出そうと思っている方もいるかもしれませんが、合格しなければ意味がありません。

思い切ってテキストを破らなければ、テキストを100%つかいこなせない!

銀行業務検定の定番勉強スタイル!

考えすぎず、前にすすめ!

ここでは、学習に入る前の心構え?取り組み方?をつたえます。

まず問題集を開いて、見知らぬ専門用語のオンパレードに戸惑う方も多いかもしれません。

試験合格だけが目的であれば、内容を理解しようと思うよりもほぼ丸暗記するつもりで取り組むことがおすすめです。

問題の数をこなしていくことで、だんだん用語の意味が理解できるようになるはずです。

はじめからあまり熱心に理解しようとすると、いくら時間があっても足りません。

勉強へのやる気もなくなってきますので、淡々と前へ前へとすすむイメージで学習に取り組みましょう。

すべてを理解しようという気持ちを捨てる

【効率的な勉強法】4つのコツ

- 問題解説集を3周以上

- 類題のみを解いて定番テーマの理解を深める

- どうしてもおぼえられない問題は、カンニングペーパーをつくれ

- 計算問題の暗記は必須

問題解説集を3周以上

1周目では問題を見て、自分で考えることはしません。

すぐに解答をみて、正確な内容を記憶します。

ここでは、時間をかけずに問題の内容や傾向などを確認することがポイントです。

とりあえず問題の全体像をつかむことに注力してください。

深く考え込まずに問題数をこなすことで、問題の出題形式や内容などにもなれてきます。

とくにはじめのうちは、時間がかかりすぎることを防ぐためのやり方です。

問題傾向の把握をしながら、時間をかけずに正しい答えを記憶していく

2周目は、問題を読み自分で解答を考えます。

ここで1回目ですでに記憶した解答・解説がどれだけ定着しているのかを確認します。

おそらく1〜2割程度の正解率かもしれませんが、改めて解説を確認して「ああ、そうだった」と記憶を呼び起こすことがポイントです。

ここで、はじめて間違った問題にチェックをつけます。

問題の横に正の字でもいいですので印をつけておきましょう。

また、問題のキーワードになりそうな語句に印をつけます。(鉛筆でOK)

まちがった問題のチェックやキーワードの洗い出しなど、今後の学習を効率的に進めるテクニック

3周目以降では、印をつけたキーワードから解答を呼び起こせるように関連付けて暗記するようにしましょう。

さらに大事な部分には追加で印をつけてより明確にします。

このように初回が最も時間がかかるところですが、いかに効率的に進められるかで、記憶の定着にかけられる時間に差が出てきます。

最低3周以上、問題の8割以上正解できるまで繰り返す

類題のみを連続で解いて、定番テーマの理解を深める

学習を進めていくうちに、よく出る問題、つまり定番テーマがわかってきます。

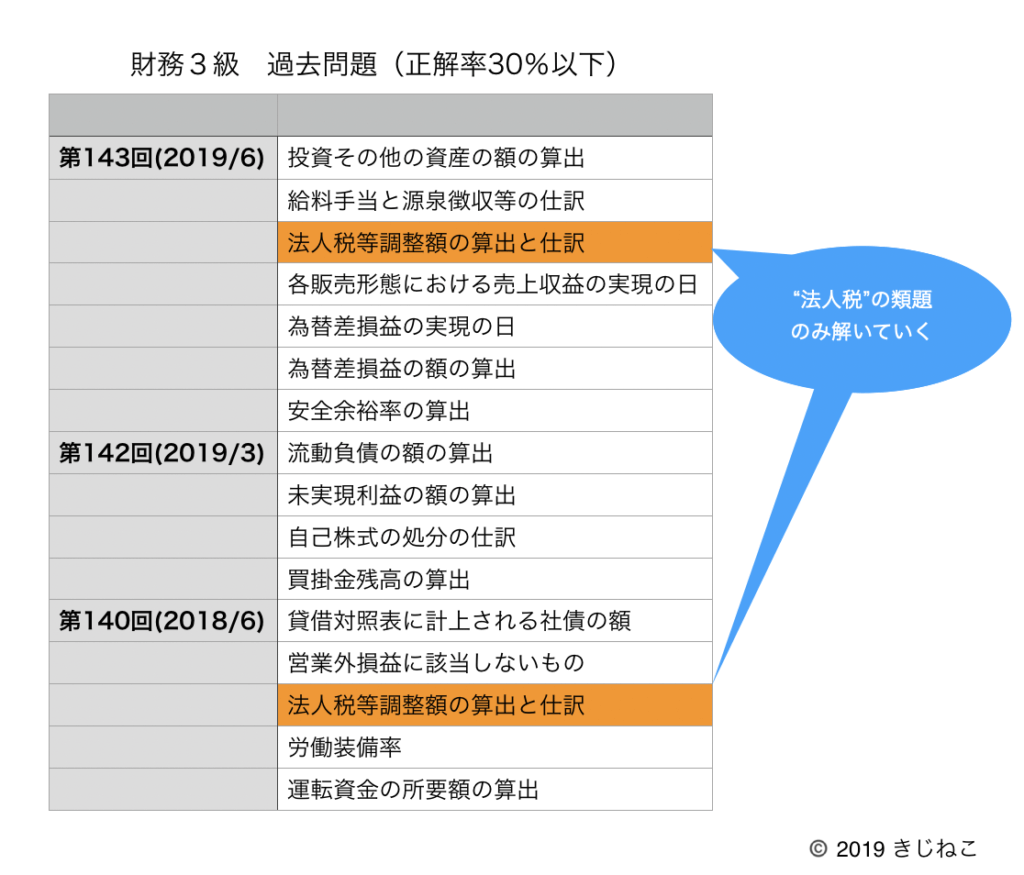

問題解説集の前半部にある「題目一覧ページ」を参考に、似ている問題を連続して解いていくことで理解を深めましょう。

たとえば、これは財務3級の法人税についての類題だけを抜粋したものです。

こうすることで、法人税についてどのようなパターンの出題・選択肢が出てくるのか把握することができます。

定番テーマの出題傾向やパターンを理解し、どんなパターンが出てきても確実に得点できるように対応しましょう。

科目によっては、分野がはっきりと分かれている場合もあります。

(たとえば法務ならば4分野に分かれている。)

1つの分野のみを集中して学習することも、定番テーマの理解に非常に有効な手法です。

定番テーマはとりこぼしがないように確実に理解しよう!

どうしてもおぼえられない問題は、カンニングペーパーをつくれ

実際の試験で、カンニングペーパーを使っては絶対にダメです。

アメトーークの勉強大好き芸人で、オリエンタルラジオの中田さんが

「カンニングペーパーは最重要ポイントだけをまとめた自分だけの最高のノートだ!もちろん試験直前に破り捨てる」(意訳)と言っていました。

※カンニングペーパーはやぶり捨てなくてもいいですが、実際の試験では当然持ち込み禁止です。

問題解説集を何度か解いていくうちに、毎回間違ってしまう自分の苦手問題が出てくるはずです。

その問題や解説などのキーワードを、簡易的でいいのでノートにまとめておきましょう。

色ペンなどを多用して、きれいにまとめようとする必要はありません。

ノートをまとめることに時間をかけてはダメです。

鉛筆のみでいいので、簡潔に、わかりやすく整理しましょう。

試験直前はもちろん、通勤時間や寝る前などのスキマ時間で活用することができます。

試験前日や、試験会場でなど、直前に情報を整理し、確認するために使いましょう。

このノートを試験1時間前には見直しとして使います。

自分の苦手をする問題を瞬時に見直すことができます。

自分だけの弱点ポイントがわかるので、かなりおすすめです。

試験会場では、テキストは見ない主義!

余計な情報で混乱しないためにも、ノートにまとめたものだけに集中する!

計算問題の暗記は重要ポイント

科目によっては、計算問題が必須です。

計算問題を苦手と感じる人は多いと思います。

計算問題を捨てて、合格することはできません!

計算問題は、合否を大きく左右します。

銀行業務検定で出題される計算問題は、証券外務員やFPや簿記などの試験でも出題されている基本的な計算問題がメインとなっています。

「比率や回転率、PER・PBR・ROEや損益分岐点」など、よく出題される公式を暗記して、何度も何度も繰り返し練習しましょう。

用語を簡略化するなどのテクニックを使う計算問題の暗記法については、こちらを参考にしてください。

学習の注意点

中古テキストには要注意

中古テキストを活用するひともいますが、注意が必要です。

金融関連の法令は、頻繁に改正されていることが多く、中古テキストでは対応できない場合もあります。

また、出題傾向に変化があった場合などにも対応できない可能性もあります。

はじめに全体を見通すことが大切

- 自分のレベルと試験レベルをはじめに確認し、学習計画を立てること

- 学習初期から、完璧に暗記をしようとしないこと

全体を見通さずに学習をはじめてしまうと、非常に時間がかかってしまいます。

また、最初から完璧な学習を目指してしまうとなかなか学習が進みません。

効率的な計画をたて、後半で演習を数多くこなすことを目指して学習しましょう。

長期化させればいいというものでもない

短期集中型の人にとっては、長くても1か月以上の学習期間は必要ありません。

短期的な学習でもちゃんと合格できる試験です。

長期的な学習がかえって、集中力や暗記力を削ぐ場合もあります。

なので、私は短期的かつ集中した学習をおすすめしています。

まとめ

- 1周目では、時間をかけずに正確な解答を暗記する

- まちがった問題のチェックやキーワードの印つけなど、次周以降の学習を効率化させる

- 類題や分野ごとに解答し、定番テーマの理解を深める

- 自分だけのカンニングペーパーをつくる

- 計算問題は合否を左右する